転ばぬ先の杖 保健所立入検査にはこう備えよう

医院開業時には保健所の立入検査を受ける必要がありますが、開業後も5年に約1回程度立入検査があります。

年に1回立入検査のある大規模な病院に比べれば頻度は少ないものの、その分いざ立入検査があるとなると慌ててしまう院長先生も多いもの。

また、クリニックに不満を持つスタッフの内部告発や、患者さんの密告によって、立入検査が入るケースもあります。

保健所の立入検査が入ると、クリニックは休診にしなければなりませんから、できるだけ避けたいところです。

しかし、立入検査が入ったら、毅然とした対応するしかありません。

ここでは保健所の立入検査について、実際にどのような指摘・指導が出されているのか、検査の際に留意すべき事項は何かを見ていきます。

保健所立入検査ではほとんどの医療機関が指摘・指導を受ける

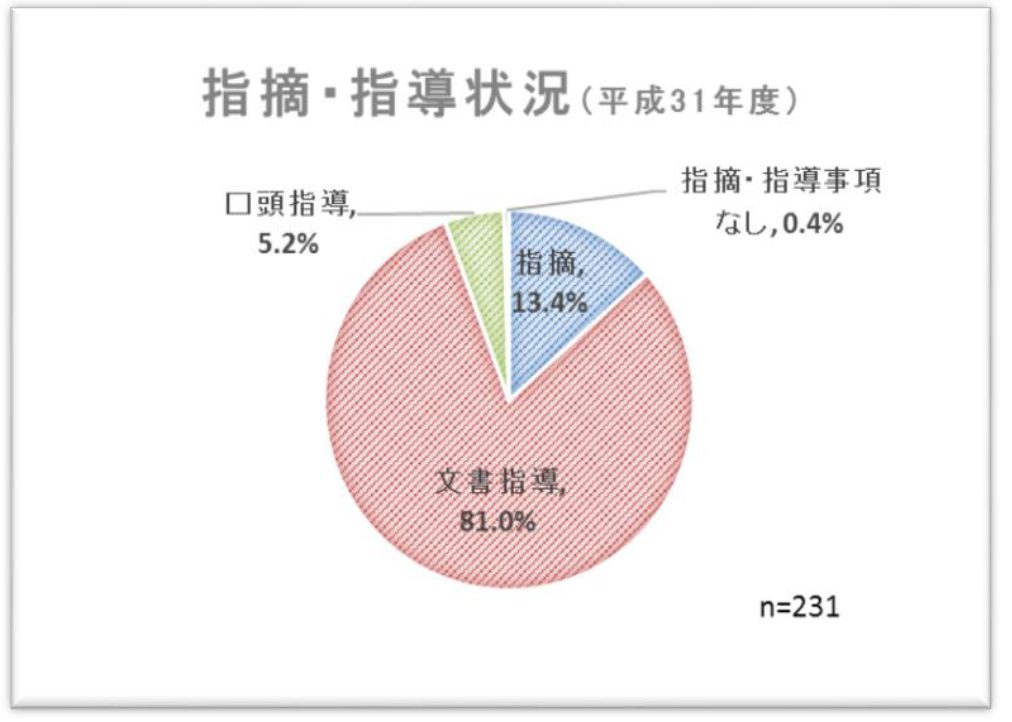

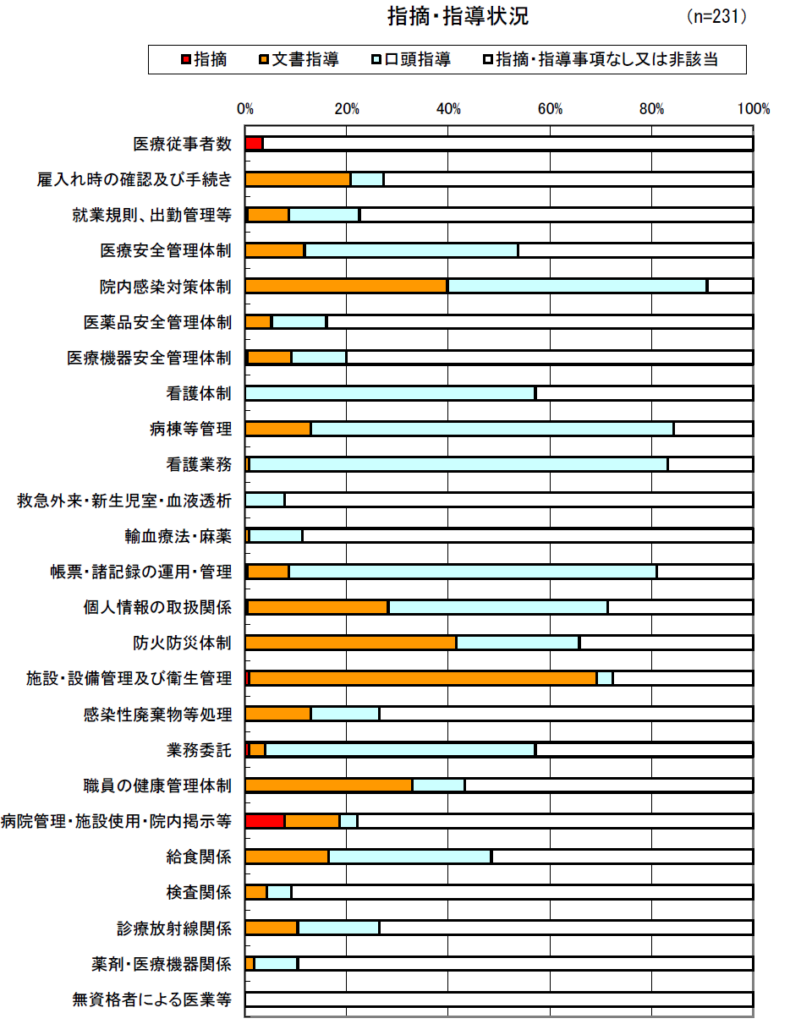

以下はクリニックではなく大規模な病院のデータですが、十分参考になるでしょう。

平成31年(2019)度は231病院に立ち入り検査を行い、次のような指摘がなされています。

| 指摘指導区分 | 病院数 | 割合 |

|---|---|---|

| 指摘 | 31 | 13.4% |

| 文書指導 | 187 | 81.0% |

| 口頭指導 | 12 | 5.2% |

| 指摘・指導事項なし | 1 | 0.4% |

| 合計 | 231 | 100.0% |

このデータからわかるように、なんと1つの病院を除き、何らかの指摘・指導事項が出ているのがわかります。

他の年度では、指摘・指導事項が1件も出なかったことがあります。

なお「指摘」「文書指導」「口頭指導」は次のように異なり、「指摘」が一番重くなっています。

| 区分 | 定義 | 内容 |

|---|---|---|

| 指摘 | 医療法に係る法令不備 (他法令を除く) | 文書により改善を指示 |

| 文書指導 | 法令不備のうち軽微なもの 通知に対する重大な不備 他法令の不備 | 文書により改善を指導 |

| 口頭指導 | 通知に対する不備等 | 口頭により改善を指導 |

| 指摘・指導事項なし | 不備が見られない | - |

| ※重大かつ悪質な違反行為を発見した場合等については、本基準によらず、案件ごとに個別に対応を検討する | ||

保健所立入検査で出された指摘事項とは?

では、具体的に、どのような指摘・指導事項が出ているのでしょうか?

指摘・指導事項については、毎年傾向が違うのですが、平成31年度については、以下の指摘・指導があったことがわかっています。

※「平成31年度 医療法第25条 第1項に基づく定例立入検査の実施状況 報告書」より抜粋

主な指摘・指導項目についてお伝えします。

主な指摘事項

指摘が最も多かった項目は次になります。

1)「病院管理・施設使用・院内掲示等」(立入検査実施病院の7.8%)

2)「医療従事者数」(3.5%)

一番多かった、1)「病院管理・施設使用・院内掲示等」では、

・「届出・許可事項」(変更許可未申請)

・「院内掲示」(院内掲示に定められた事項が未掲示)

・「広告」(虚偽または悪質な広告違反)

という項目で指摘が出ています。

一番多かった「届出・許可事項」について、具体的には、

・医療法上の届出と異なった用途で部屋を利用している

・使用許可を受けている病床を稼働していない状態が続いている

という指摘があったことが明らかにされています。

次の、2)「医療従事者数」では、

・「看護師及び准看護師」

・「医師」

・「薬剤師」

・「看護補助者」

・「歯科医師」

の員数不足の指摘が出ており、医療従事者数の不足は、医療の質に大きく影響するため、早期に改善が必要とされています。

指摘事項については、改善報告を文書で提出する必要があります。

主な文書指導事項

また、指摘の次に重い文書指導が最も多かった項目は次になります。

3)「施設・設備管理及び衛生管理」(立入検査実施病院の68.4%)

4)「防火防災体制」(41.6%)

5)「院内感染対策体制」(39.8%)

6)「職員の健康管理体制」(32.9%)

68.4%の病院で文書指導となった、3)「施設・設備管理及び衛生管理」では、

・医療用ガス安全管理委員会の未設置・未開催や法廷安全の未実施等の「医療用ガス(63.5%)」

・アスベストの設計図書による確認又は分析調査の未実施等に関する「アスベスト対策(8.3%)」

・電気工作物に係る保安規定の未整備、年次・月次点検の未実施に関する「自家用電気工作物(7.8%)」

といった項目が挙げられています。

次の、4)「防火防災体制」では、

・避難訓練・消火訓練を年2回以上実施していないことに関する「避難訓練・消火訓練-訓練回数/夜間訓練(15.6%)」

・水防法に基づく避難確保計画を策定していないこと等に関する「防火・防災体制/避難確保計画(12.2%)」

・自衛消防訓練実施結果記録書の未作成に関する「避難訓練・消火訓練―結果記録書(11.7%)」

などの項目が挙げられています。

実際の立入検査時の対応と、検査項目で押さえておくべきポイントとは?

「医療法第25乗第1項の規定に基づく立入検査要綱」には、「病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているかについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的とする。」とあります。

実際には、開設届出時または、事前相談時に管轄の保健所と検査の日程を調整することになるでしょう。

自治体によっては、事前に文書通知を受けることもあります。

検査当日は担当者が1-2名で来院し、院内を回り、指摘事項を口頭で伝えることで終了することが多いと思われます。

ただし、指摘事項が多岐にわたる場合は後日、文書で指導項目が手渡され、改善報告を求められる場合がありますので、気を引き締めて臨みましょう。

検査を受ける日程が確定したら、当日は管理者に加えて可能であれば看護師や事務職員も同席させ、指摘事項を記録すると良いでしょう。

可能ならその場で改善可能なものは改善してしまい、保健所の心証を良くするようにすることも重要です。

検査の際の状況や指摘事項は、保健所が保管する医療機関ごとの台帳に記録され、病院を廃止するまでずっと同じ台帳に継続的に指導を受けることになります。

実際の検査項目としては、「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱」の

・第1表の「施設表」(病院の施設名や開設年月日、所在地、病床数、診療科等を記載したもの)

・第2表の「検査表」(実際の検査項目を記載したもの)

に記載されている事項が対象となります。

第2表の「検査表」にある項目を、特に気を付けるべきポイントとともに挙げます。

| カテゴリ | 検査項目 | 特に気を付けるべきポイント |

|---|---|---|

| 1.医療従事者 | 1-1.医師数 1-2.歯科医師数 1-3.薬剤師数 1-4.看護師数 1-5.看護補助者数 1-6.(管理)栄養士数 | ・管理者は、医師・看護師等の免許証の原本を確認し、その写し(コピー)を院内に保管しておくこと |

| 2.管理 | 2-1.医療法の手続 2-2.患者入院状況 2-3.申請時の管理 2-4.医師の宿直 2-5.医薬品の取扱い 2-6.医療機器等の清潔及び維持管理 2-7.調理機械・器具の清潔保持及び保守管理 2-8.職員の健康管理 2-9.医療の情報の提供 2-10.医療の安全管理のための体制確保 2-11.院内感染対策のための体制確保 2-12.診療用放射線に係る安全管理体制の確保 2-13.医薬品に係る安全管理のための体制確保 2-14.医療機器に係る安全管理のための体制確保 2-15.ドクターヘリの運航に係る安全の確保 2-16.高難度新規医療技術、未承認新規医薬品等を用いた医療を提供するに当たっての必要な措置 2-17.特定機能病院における安全管理等の体制 2-18.検体検査の業務の適正な実施に必要な基準への適合 | ・診療所開設届、X線装置備付届、各種年次報告書などの書類の控えを時系列で整理して保管しておくこと。(変更時や次年度の届出の前提になる) ・労働安全衛生法に基づき、職員の健康診断を定期的に行い、その記録を残すこと。 ・医薬品の規制区分ごとに保管体制を確保すること。 例1)麻薬:鍵をかけた堅固な設備に保管し、払出しの都度記録する専用の麻薬帳簿で常時在庫を確認できること。 例2)向精神薬:原則として施錠した設備で保管し、無人になるときは必ず施錠すること。 例3)毒薬・劇薬:その他の医薬品と区別し、毒薬は施錠可能な場所に保管すること。 ・個人情報管理指針を策定し、院内掲示などで周知した上で、指針に基づく運用を行うこと(個人情報は、個人を特定できる情報に及ぶことに注意)。・医療法施行規則に基づき、医療安全を確保するための指針の策定、従業者に対する研修の実施その他医療の安全を確保するための措置を講じること (医療安全指針として、医療安全管理指針、院内感染対策指針および業務マニュアル、医薬品安全使用手順書、医療機器保守点検計画などを整備すること。また、職員研修として、医療安全、院内感染対策、医薬品安全使用、医療機器安全使用に関する職員研修の定期的実施と、その記録を保管すること) |

| 3.帳票・記録 | 3-1.診療録の管理、保存 3-2.助産録の管理、保存 3-3.診療に関する諸記録の整理保管 3-4.エックス線装置等に関する記録 3-5.院内掲示 | ・診療録、検査記録、処方箋の控えなどは外部流出しない体制で保存淵源以上管理保存していること。なお、電子カルテなどの電子媒体で保管する場合には、

◎1真正性(無断書き換えができず、作成責任者が明確であること) の3要件を満たすこと・院内掲示について、管理者氏名、従事する医師の氏名、診療日、診療時間を院内の見やすい位置に掲示すること。(検査の際、必ず最初に確認されるポイント) |

| 4.業務委託 | 4-1.検体検査 4-2.滅菌消毒 4-3.食事の提供 4-4.患者等の搬送 4-5.医療機器の保守点検 4-6.医療ガスの供給設備の保守点検 4-7.洗濯 4-8.清掃 4-9.感染性廃棄物の処理 4-10.医療用放射性汚染物の廃棄 | - |

| 5.防火・防災体制 | 5-1.防火管理者及び消防計画 5-2.消火訓練・避難訓練 5-3.防火・消火用設備の整備 5-4.点検報告等 5-5.防災及び危険防止対策 | ・スプリンクラーが付いていない建物の場合は、院内の見やすい場所に適性数の消火器を設置すること。 |

| 6.放射線管理 | 6-1.管理区域 6-2.敷地の境界等における防護措置 6-3.放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 6-4.放射線装置・器具・機器及び同位元素の使用室・病室の標識 6-5.使用中の表示 6-6.取扱者の遵守事項 6-7.従事者の被ばく防止の措置 6-8.患者の被ばく防止の措置 6-9.器具又は同位元素で治療を受けている患者の標示 6-10.使用・貯蔵等の施設設備 6-11.照射器具及び同位元素の管理 6-12.障害防止措置 6-13.閉鎖施設の設備・器具 6-14.放射性同位元素使用室の設備 6-15.貯蔵箱等の障害防止の方法と管理 6-16.廃棄施設 6-17.通報連絡網の整備 6-18.移動型エックス線装置の保管 6-19.陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用体制の確保 | ・X線装置ごとの照射記録に加え、医師又は診療放射線技師について、フィルムバッジなどによる従事者ごとの被ばく管理を行うこと。 ・6カ月ごとにX線の漏れがないか測定し、記録する。 |

なお自治体によっては、国からの要綱による検査項目に加えて独自の検査項目を重点検査項目として設けることもあります。

たとえば、平成28年度の東京都は、「院内感染対策」やRI設備・放射線治療機器を有する病院を対象として「震災等に対する安全対策」について重点検査項目を設けました。

そうした項目がないかどうか、検査に入る前に保健所に確認しておくことも重要です。

まとめ】保健所の検査を活用し、院内環境をレベルアップしよう

保健所の立入検査について、実際にどのような指摘・指導が出されているのか、検査の際に留意すべき事項は何か、などについてお話してきました。

確かに保健所の立入検査に対応することは面倒ではありますが、院内の環境をレベルアップする良い機会ととらえることもできます。

立入検査の準備をしていく段階で、

・看護師やスタッフの教育体制が弱い

・薬品の保管体制に不備がある

など、弱点が浮き彫りになっていくでしょう。

開業準備を進める中で、せっかく時間を割いて保健所の立入検査を受けることになるのですから、改善のための有意義な時間ととらえてしっかりと対応していってください。

監修者

笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士

税理士・行政書士

MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。

現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。