医院・クリニックの名前の商標登録と商標権侵害の基準

医院・クリニックの名前やロゴなどを商標登録している開業医の先生は意外と多くいらっしゃいます。

商標を適切に保護するためには、商標登録が必要です。

将来的に医療法人化し、大きく発展していくほど商標権のトラブルに巻き込まれる可能性は大きくなります。

そのため、現在クリニックの名前やロゴなどを商標登録していない先生も、検討の余地はあるでしょう。

そこで、今回は開業医の先生に向けて商標登録についてお伝えします。

商標登録の基礎知識

商標とは、事業者が自社の商品またはサービスを他社と区別するために使用するマーク(識別標識)のことをいいます。

商標を財産として守るのが「商標権」という、知的財産権の1つです。

商標登録した事業者は、特定の商品またはサービスについて登録商標を使用する権利を独占することができます。

一方、第三者は同様か類似した商標を使うことができません。仮に使ってしまった場合は商標登録した事業者は商標権の侵害として訴えることができます。

ここでは、開業医の先生が知っておきたい商標権に関する基礎知識についてお伝えしていきます。

商標にはいろいろな種類がある

商標というと、多くの先生は特定の商品や店舗名、サービス名やロゴを思い浮かべると思います。

たしかに従来は商標法の保護対象は、文字や図形などに限られていました。

しかし平成26年5月14日に商標法は改正され、平成27年4月1以降、それまで商標として登録できないものも商標登録できるようになりました。

具体的に新しく商標登録が可能になったものは「動き」「ホログラム」「音」「位置」「色彩」などといったものです。

| 動き商標 | 文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標 (例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など) |

|---|---|

| ホログラム商標 | 文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標 (見る角度によって変化して見える文字や図形など) |

| 色彩のみからなる商標 | 単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標) (例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など) |

| 音商標 | 音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標 (例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など) |

| 位置商標 | 文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標 |

※特許庁HP「新しいタイプの商標の保護制度」より抜粋

これにより、商標といっても、以下のようにいろいろな種類の商標が出てくるようになりました。

※特許庁「事例から学ぶ商標活用ガイド」より抜粋

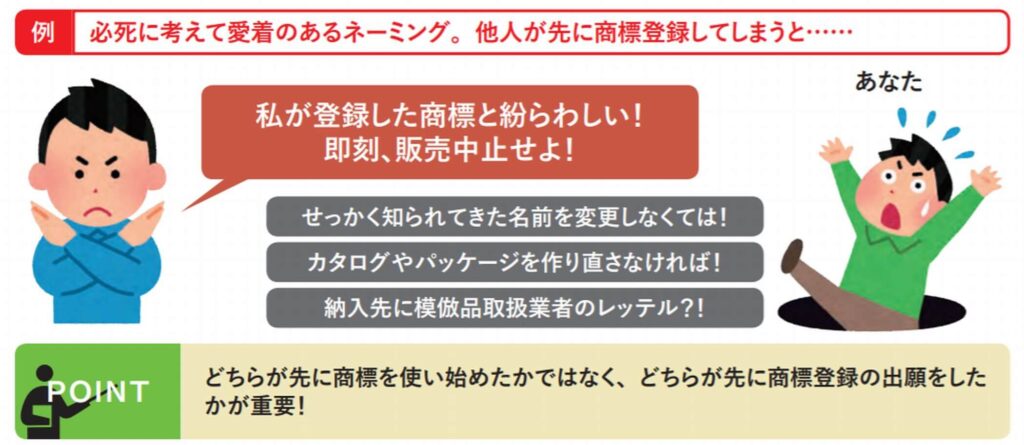

日本の商標は先願主義

※特許庁「事例から学ぶ商標活用ガイド」より抜粋

日本は、先に商標登録の手続きを行ったものが優先的に保護される「先願主義」をとっています。

そのため、商標を先に使用していたとしても、別の第三者が特許庁へ商標登録をしていたら、こちらが商標権の侵害となる可能性があるので注意が必要です。

そのため、商標登録をするかどうかはともかく、医院・クリニックの名前が先に商標登録されていないかは確認する必要があります。

医院・クリニックの名前が商標登録されているかどうかは、特許情報プラットフォーム「J-PlatPat」で検索して確認してください。

上図のように検索して確認して、検索結果が出てこなければ商標登録されていない名称であることがわかります。

もし、検索して出てきて、同一もしくは類似名称で商標区分が医院・クリニックの区分に該当すれば(第44類)商標登録不可となります。

※上記の簡易検索で判断が難しい場合もあるので、詳しいことは、最寄りの弁理士か知財ポータルで確認してください。

医院・クリニックの商標登録

商標にはいろいろな種類があることがわかりますが、医院・クリニックの商標登録では、文字(クリニック名等)や図形(ロゴ等)での商標登録するのが一般的です。

例外としては、高須クリニックのCMでお馴染みの「yes!高須クリニック」(商願2017-68445号)がありますが、基本は文字や図形の商標登録と考えていいでしょう。

その他、医院・クリニックの商標登録について解説します。

医院・クリニックの商標区分は第44類

商標を使用する商品・サービスを「指定商品・指定役務」と呼んでいます。役務というのは、サービスのことと捉えてもらって結構です。

指定商品・指定役務は、商標区分が第1類から第45類までに分類されており、医院・クリニックに直接的に関係してくる役務は、第44類になります。

同じ名称でも、区分が違えば商標登録が可能になりますが、医院・クリニックの名前やロゴであれば、すべて第44類になります。

先ほどもお伝えしたように、区分が一緒で、名前やロゴが同一もしくは類似している場合は、商標登録できません。

医院名やクリニックの名前やロゴの商標登録の注意点

実際に商標登録を検討する際は、上記のようにJ-PlatPatなどを使って具体的に調べることになりますが、名前を商標登録している医院は結構多いです。

J-PatPatで調べてみると、2023年4月時点で、〇〇医院の商標は168件、〇〇クリニックの商標は2,449件あります。

それだけ、多くの医院・クリニックが何かしら商標登録をしていることになります。

商標登録する、しないに関わらず、勝手に商標登録されている医院・クリニックの名前を使うことはできないので、名前を付ける際は注意しましょう。

また、後述するように同一でなくても類似した名称が商標登録できない場合もあるので、詳しいことは知財ポータルなどで確認してください。

あと、「佐藤クリニック」「東京医院」など、どこにでもある人の名前や地名のみの商標登録はできない点も注意が必要です。(商標法第3条第1項第4号)

ただ、このような名前であっても、名前とマークを組み合わせたロゴであれば商標登録はできます。

クリニック名だけでなく治療方法も商標登録できる

医院・クリニックの商標登録というと、先の医院・クリニック名称が中心になりますが、治療方法も商標登録できます。

治療方法というと、商標というより特許を思い浮かべる方もいるかと思いますが、医療行為は特許の対象外です。

日本の法律では、公益的な価値が高い人体の治療方法は保護することができないからです。

その代わり、医業では治療法を商標登録することがあります。治療法についても第44類での登録になります。

知られた例としては、抗菌剤を使って口腔内の病巣を無菌化する「3Mix-MP法」という治療法が商標登録されています。

【その他】Webサイトの名称も商標登録対象に

医院・クリニックでは、かなり少数かと思いますが、例えばオリジナルの医療サービス名や、Webサイトの名称も商標登録可能です。

もし、ブログやオウンドメディアを運営するなど、HP以外の独自のWebサイトをお持ちであれば検討しても良いかもしれません。

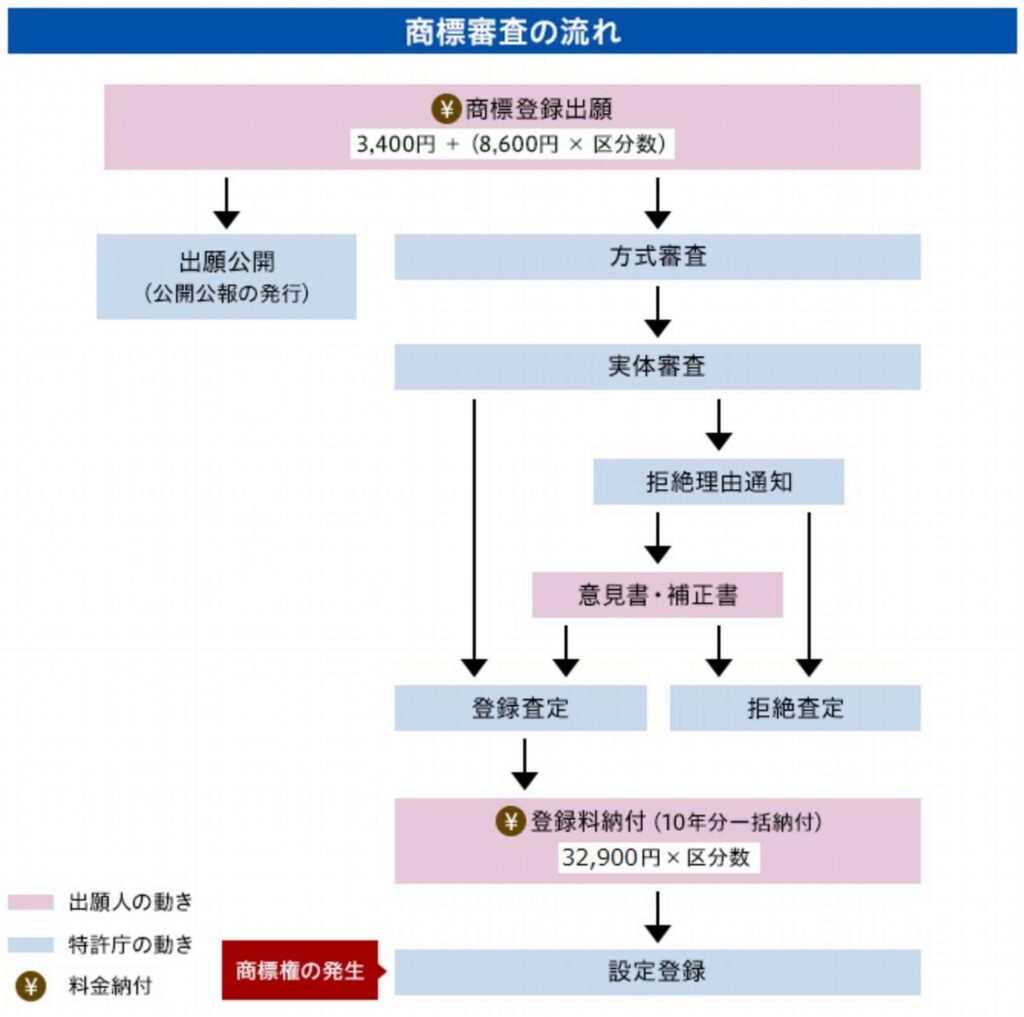

商標登録手続きの流れ

商標登録の方法には、大きく分けて自分で登録するか、Web上の登録サービスを利用するか、最寄りの弁理士さんに任せるかのいずれかになります。

自分で登録すると、費用は登録料だけとなるため一番安上がりです。

しかし、類似商標や識別性の調査などが不十分で登録されない可能性があるので、確実に商標登録するなら最寄りの弁理士に相談することをおすすめします。

ただ、いずれの方法を取るにしても、商標登録の流れは同様です。

すでに商標登録されていないか確認する

先ほどお伝えしたように、医院・クリニックの名前がすでに商標登録されているかどうかは、J-PlatPatなどで事前に確認しておきましょう。

ただ、類似商標の調査が必要な場合は、最寄りの弁理士か知財ポータルなどで相談するようにしてください。

商標としての識別性があるか検討する

商標を構成する文字や図形などが他人の商品やサービスと区別できると言えない場合には、識別力がないものとして商標登録が認められません。

【商標法第3条】

自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

二 その商品又は役務について慣用されている商標

三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

引用元:商標法第3条

例としては、先にお伝えした、ただ単に名字や地名だけを付けたような、ありきたりな名称のクリニック名です。(一部例外はありますが)

商標登録の審査基準は特許庁で公表されているので、商標調査の結果と審査基準に照らしながら登録可能な商標であるか検討する必要があります。

商標登録願を用意する

出願に必要な商標登録願は特許庁のHPからダウンロードして、指定された書式に従って書類を作成します。

特許庁のHPで様式をダウンロードできる他、書き方ガイドも閲覧できるので、参考にしてください。

記載事項や内容などに不安がある場合には、特許庁に電話をしたり、弁理士などの専門家に相談したり、不備がないようにします。

特許庁の方でも電話だけでなく、書類をFAXで郵送すれば添削をしてくれます。

出願する

特許庁や弁理士などの専門家に必要書類に不備がないことが確認できたら、いよいよ出願です。

出願には特許印紙が必要になるので、郵便局または特許庁で購入しておきましょう。

ただ、小さい郵便局では置いていない場合もあります。

【出願料金の計算式】出願料金=3,400円+(8,600円×区分数)

出願は、郵送もしくは特許庁に直接持っていくことも可能です。お近くにお住まいの場合は最終チェックしてもらえるので、直接持っていったほうが良いかもしれません。

※『音商標』については、その音をMP3形式で記録したCD-RまたはDVD-Rを添付する必要があります。

その後、審査されて無事に登録査定されれば、10年分の登録料を納付して、商標権が発生します。

登録料(10年分一括納付)=32,900円×区分数

※特許庁HP「初めてだったらここを読む~商標出願のいろは~」より抜粋

もし、審査が通らない場合は、拒絶理由通知が来ますが、意見書・補正書の提出によって登録査定が通る場合があります。

医院・クリニックの名前を決める前に知りたい商標権侵害の基準

それでは、ここでは商標権の侵害となってしまう基準について、いくつかお伝えします。

指定商品・指定役務が同一または類似している

商標の名称が同一または類似しているだけではなく、先ほどお伝えした指定商品・指定役務が同一もしくは類似で商標権の侵害が成立します。

先に書いたように、指定商品・指定役務とは、商標登録した商品もしくはサービスのことです。

商標に加えて、指定商品・指定役務が以下の条件に該当すれば商標権の侵害となります。

①同一商標+同一商品・役務

②同一商標+類似商品・役務

③類似商標+同一商品・役務

④類似商標+類似商品・役務

とはいえ、医院・クリニックの名称やロゴは、ほとんどが第44類に該当するため、基本は商品・役務は同一になります。

なので、気にすることは同一、もしくは類似の商標があるかないか、ということになります。

「類似」の名称・ロゴ3つの判断基準

他社と同一商標(まったく同じ名称やロゴの商標)がNGなのは、理解しやすいと思います。

しかし、問題は類似の商標です。

「似ているのか?」「似ていないのか?」を判断するのは悩ましい問題ですが、商品の類似・非類似については、次の3項目が基準となっています。

こちらについても実際は弁理士さんに確認するのが確実ですが、参考までにお伝えします。

外見類似:見た目が似ているか否か

外見類似とは、見た目が似ているかどうか、ということです。見た目というとロゴなど図形を思い浮かべますが、文字でも当てはまります。

例えば、「0(数字のゼロ)」「O(大文字アルファベットのオー)」は読み方や意味は違いますが、外観的に共通しています。

そうすると、0とOは外観的に類似しているということになります。

また、大文字のXと小文字のxも注意したいところです。

呼称類似:呼び方が似ているか否か

外観、つまり使っている文字は使っていても商標の読み方が一緒であれば、対比する商標同士は類似するというものです。

例えば、「花のかおり」という和菓子を製造するA社があって、後年「はなのかおり」という和菓子を製造するB社も出てきたとします。

この場合、どちらも同じ呼称で、しかも似たような意味(観念)にも捉えられるので、A社はB社を訴えることができます。

観念類似:商標のイメージが似ているか否か

外観も呼称も違っても、観念が共通していれば類似と判断するものです。

例えば「花」と「flower」は、読み方も見た目も違いますが、意味合いとして共通しています。

先に書いた「花のかおり」と「はなのかおり」は、「花」も「はな」も同じ意味合いなので、観念類似と言うこともできます。

その他、「でんでんむし」と「かたつむり」、「お化け」と「幽霊」なども観念類似と判断される可能性があります。

商標権侵害のクリニックの裁判例

最後に、医科・歯科クリニックで商標権侵害を巡って裁判になった例を紹介します。上記の呼称類似に該当する例でしょう。

「スターデンタル」という商標を登録している「九段下スター歯科医院」という歯科があります。

一方、これとは別に「赤坂スターデンタルクリニック」という歯科医院がありました。

このとき、九段下スター歯科医院が赤坂スターデンタルクリニックを商標権侵害で訴え、勝訴したのです。

「赤坂スターデンタルクリニック」を分解すると、「赤坂(地名)+スターデンタル+クリニック(一般名称)」となります。

「赤坂」「クリニック」はそれぞれ地名、一般名称ということで識別力がないということで、類似性の判断では重要視されませんでした。

さらに、「赤坂スターデンタルクリニック」という呼称が少し長いため、「スターデンタル」と略される可能性もあると判断。

その結果「スターデンタル」と「赤坂スターデンタルクリニック」の呼称が類似しているということで、原告勝訴となりました。

【まとめ】医院・クリニックの名前を付ける前に商標を確認する

以上、医院・クリニックの商標登録と商標権侵害についてお伝えしました。案外クリニックの名前を商標登録する医院・クリニックは多いです。

商標はクリニックを印象づけるのに役立つものですので、医療サービスのブランド化のために有効です。

また万が一、商標権を侵害された場合は、商品の差止請求や破棄請求、損害賠償請求などを行うことができます。

逆に言えば、商標について意識せずにクリニックの名前をつけてしまうと、商標権侵害で訴えられることもあるのです。

商標権侵害となれば、クリニックの名前の変更を余儀なくされ、看板の変更などかなり多額の費用がかかります。また、信用力の低下に繋がりかねません。

商標登録の有無に関わらず、医院・クリニック名を決める前に同一の商標がないかは確認しましょう。

監修者

笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士

税理士・行政書士

MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。

現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。