医療訴訟の実態と病院・クリニックが行うべき7つの対策とは?

医療過誤(医療ミス)による医療訴訟の病院やクリニック側の勝訴する確率は、約80%程度です。

2020年については77.8%、2021年は79.9%で、特にここ10年は80%程度をキープしています。

※「地裁民事第一審通常訴訟事件・医事関係訴訟事件の認容率」を元に算出

だからといって病院やクリニックにとって、医療訴訟は避けないといけないことには変わりません。

また、勝訴、敗訴関わらず医療訴訟が起きれば判決まで時間がかかるので、先生は本来の医療に集中できなくなります。

当然、医療訴訟を起こされれば、病院やクリニックのイメージは大きな打撃を受けることになります。

ここでは、医療過誤による訴訟の実態を知ったうえで、医院・クリニックの先生が対策しておくべきことをお伝えします。

医療過誤(医療ミス)と医療事故の違いを患者は理解していない

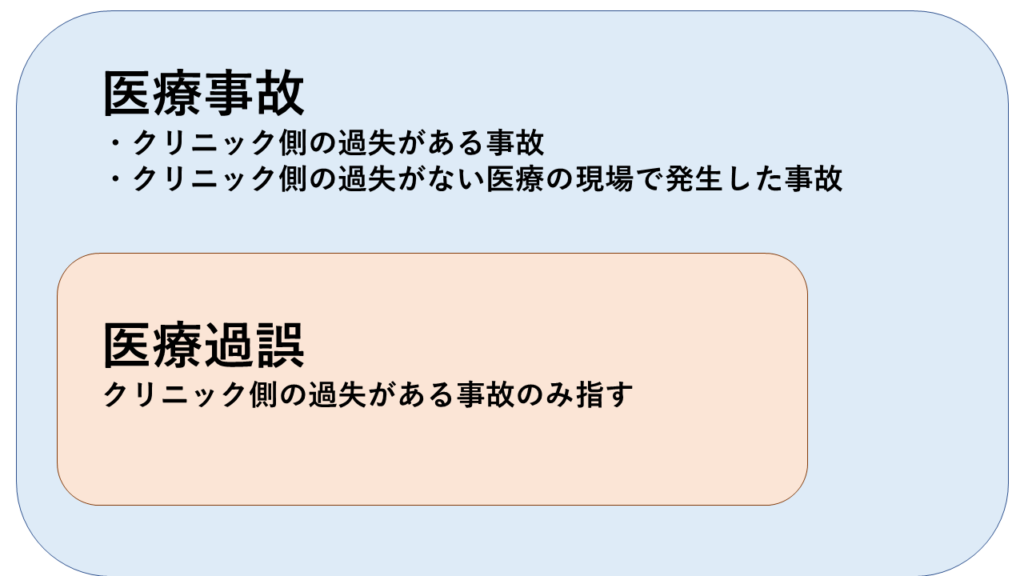

まず、医療過誤と医療事故という用語ですが、この2つの用語は似ているようで微妙に違います。

医療事故は、「クリニック側の過失がある(医療ミス)」場合と「クリニック側の過失がない」場合の両方の意味を含みます。

一方で医療過誤というと、「クリニック側に過失がある場合(医療ミス)」のみを示します。

つまり、医療過誤=医療事故というわけではなく、医療事故の中に医療過誤が含んでいることになります。

この言葉の微妙な違いを理解している先生は多いと思いますが、一方で患者さんは理解していません。

実際に、医療法律相談の場では「病院は医療事故を認めているので、賠償してくれると思います」と言う患者さんやご家族は多いと言われています。

しかし、よく調べてみるとほとんどが「過失のない医療事故」であり、賠償責任の生じる医療過誤ではないケースが大半です。

しかも、医療法律相談の場では、そもそも医療事故ですらない場合が9割を超えていると言われています。

病院やクリニック側からしたら、余計な揉め事が増えるリスクが高いことになります。

医療訴訟の患者側(原告)の勝訴率は2割以下の本当の意味

冒頭でもお伝えした通り、病院やクリニック側の医療訴訟の勝訴率は80%程度で、患者側の勝訴率は20%程度です。

2000年の患者側の勝訴率は46.9%だったのですが、2006年頃から減少傾向に至り、今では20%を切り、病院・クリニック側が8割勝訴しています。

これは医療過誤の冤罪事件としても有名な福島県立大野病院事件がきっかけと言われています。

この事件は明らかに医療過誤とは言えないものと判決が下され、被告の産婦人科医は無罪を言い渡されました。

実際に、大野病院事件の頃を境に、医療訴訟の患者側の勝訴率は激減しています。

なお、医療過誤に関係ない通常訴訟の場合、原告側が勝訴する確率は約80%ですから、大きな差です。

では、これは病院やクリニック側にとって圧倒的に有利な数字かといえば、必ずしもそうは言い切れません。

医療訴訟の半分は和解金を支払うことで決着する

1つは、医療訴訟は和解に持ち込むケースが半分以上を占めていることです。

ですから、先の大野病院事件のように明らかな冤罪と判決が出れば話は別ですが、病院やクリニック側がまったく非がないと認められているとは限らないのです。

死亡に至った医療過誤であっても、数千万円の和解金で和解が成立したというニュースをたまに見ないでしょうか?

これは高度な医学的な専門性が求められる専門訴訟では、裁判官が判決書を書くことが難しいためと言われています。

つまり、患者側を勝たせる判決が難しく、患者側に多額の和解金と引き換えに和解を勧めることが多いのです。

医療過誤という訴訟の特性上、和解金で解決することも多いかもしれません。

しかし和解したとは言っても過失を認めることになるので、病院やクリニックのイメージは大きな打撃を受けることには変わりません。

また、訴訟期間中は先生を始め病院関係者は医療に専念することができないので、医療訴訟を防がないといけないことは変わりません。

稀に裁判を仕掛けたがる病院弁護士もいる

医院・クリニック側としては、医療訴訟が起きそうなときは、なるべく最初から示談で済ませたいところがあります。

病院やクリニック側は医師損害賠償責任保険に加入しているため、医療過誤で損害賠償を支払うことになっても保険が降ります。

むしろ、1日も早く紛争を決着して、医療従事者がいつものように医療に専念できることを望んでいるのです。

しかし、病院弁護士は必ずしも、そんな先生方の意向を組むことなく、裁判を起こしたがることが稀にあります。

理由は、裁判になれば病院弁護士に着手金が入り、利益になるからです。

つまり、本当は裁判まで必要ないのに、裁判に持ち込まれてしまうことも多いのです。

訴訟を起こせば賠償額が増えるという誤解

病院やクリニック側が過失を認めているのに医療訴訟に発展するのは、損害賠償額で患者側と折り合わないからと思っている方も多いでしょう。

しかし、これはよく考えたら変な話です。

損害賠償額は、裁判所基準の算定方法に従って計算すれば、誰が算定しても同じ金額になるからです。

だから、本来であれば正しい計算方法で損害賠償額を病院側が提示すれば示談が成立するはずです。

しかし、患者側は「裁判を起こしたほうが損害賠償額は増える」という誤解をしていることが多いのです。

実態としては、むしろ弁護士の着手金、裁判費用、私的鑑定意見書料などの費用がかかるので、患者にとっても受け取れる損害賠償額は目減りします。

これで得をするのは病院弁護士です。

患者側の請求額から減額させた分だけ、病院弁護士にとって弁護士報酬が増えます。

また、病院弁護士は一般の事件と同様に、病院側の損害賠償額を減らせば、病院の利益になると勘違いしています。

しかし、先に書いたように、裁判所基準である程度賠償額が決められている病院にとっては、大きなメリットではありません。

それを理解せずに、損害賠償額を減らすことに躍起となっているのです。

そして、示談がまとまれば早いものを、医療訴訟を起こすことによって解決を長引かせてしまっているのです。

病院やクリニックが医療訴訟を防ぐための7つの対策

ここまでお伝えしたように、医療訴訟は病院・クリニック側の勝訴する確率が高いのですが、なかには過失を認めて和解金を支払っているケースも多いのです。

当然、病院・クリニックとしては医療訴訟そのものを避けなければいけません。

患者さんは医療過誤と医療事故の区別が付かないため、ちょっとしたこ誤解でも揉め事になることもあります。

医療過誤を起こさないことは当然なのですが、その他病院やクリニック側が気をつけないといけないことをお伝えします。

医師と患者のコミュニケーション不足を解消する

医療訴訟が起きないためには、日常から医療従事者と患者さんとの間で誤解が起きないように、コミュニケーションが必要です。

・診察中、患者さんと目を合わせない

・患者さんやご家族の話を遮ってしまう

・患者さんの質問に不機嫌になる

このような印象を患者さんに与えてしまうと、しっかり治療をしていないのではないかと疑ってしまいます。

実際に患者側の目線で立つと、このような印象を持たれている医院・クリニックの先生は少なくありません。

これでは患者側の不信感は募るばかりなので、医療訴訟とはいかないまでも何らかのトラブルに発展する可能性があります。

そうでなくとも、徐々に患者さんが離れていき、口コミも悪くなるので集患でもいいことはないでしょう。

医師としての技量が良くても、医療上のトラブルが発生しないとは限らないのです。

逆に患者さんとの信頼関係を築けているならば、トラブルに至ることはめったにありません。

もちろん、医療訴訟に発展するようなことはほとんどないでしょう。

また、先生は患者さんとコミュニケーションを図っているつもりでも、他のスタッフはそうではないかもしれません。

病院やクリニック全体の課題として、コミュニケーションの改善に取り組むことは、余計な揉め事を防止するだけでなく、信頼獲得でも重要です。

医師の説明義務を果たす

患者さんとの余計なトラブルを避けたいならば、患者さんから医療過誤と誤解されないように説明義務を果たすことが重要です。

患者さんは、どのような治療をいつ受けるのか、そもそも治療を受けるのか受けないのかという自己決定権があります。

しかし、そのためには先生は患者が自己決定できるような情報を提供する必要があります。

患者さんから聞かれるまで説明がないような状態だと、患者さんやご家族は不信感を持つことになるでしょう。

何かあった場合は、先生にとって想定内の事態であっても、患者さんにとっては想定内の事態ではありません。

副作用や、治療を受けられる条件などは、当然患者さんに説明を行うべきです。

また、患者さんが理解できるように、専門的な医療用語を使わずにわかりやすい言葉で説明することも求められます。

重篤なのに「大丈夫ですよ」を言わない

患者さんの病状が急変して危篤に陥るようなことが起きた場合、先生はご家族を励まそうとして「大丈夫ですよ」と言ってはいけません。

「大丈夫ですよ」と言っておきながら、治療の甲斐なく亡くなったらご家族はどう思うでしょうか?

「大丈夫って言ったじゃない!」

と、何らかの医療過誤があったのではないかと疑います。

ですから早い段階で、患者さんやご家族には「覚悟はしておいてください」と予想されることを説明したほうが、揉めることはなくなります。

助かる見込みがほぼゼロなのに、安易に希望を持たせるような声はかけないようにしましょう。

スタッフに十分患者対応の説明を行う

先にもお伝えしたように、患者さんとのコミュニケーションは、先生だけではなくスタッフの問題でもあります。

当然、スタッフのコミュニケーションや態度も、患者さんとの信頼関係に大きく影響します。

・入院中にナースコールをしても看護師が来てくれない

・担当ではないからといって対応しなかった

・患者が危篤状態なのにナースステーションから看護師の笑い声がした

このような状態で、もし患者さんが万が一のことがあれば、医療訴訟に発展してしまうことがあります。

スタッフに対しては、十分な教育をして、態度が改まらない場合は最悪退職勧奨も考えましょう。

患者さんの言葉を鵜呑みにしない

医療過誤のよくあるケースの1つとして、医師が異常と気付かずに患者さんを帰宅させ、手遅れになる場合です。

即入院して治療や手術が必要なのに、様子見と判断して帰宅させてしまうケースは結構聞きます。

特に、患者さんのなかには、体調が悪いのに「大丈夫だろう」と我慢してしまう人が少なくありません。

そのため、診療時に「よくなってきました」「大丈夫だと思います」「今は体調はいいです」ということを言ってしまうこともあります。

このような患者さんの言葉を鵜呑みにしてしまうと、本当は重大な病気なのに見落としてしまう可能性があります。

患者さんの言葉を鵜呑みにせず、今は症状が治まっていても、来院のきっかけとなった症状を正しく伝えてもらいましょう。

カルテに適切に記録する

カルテに診療内容を十分記録しておくことも重要です。

理由は大きく2つあり、1つは記録を十分行うことで、万が一医療訴訟に発展するトラブルが起きた場合でも証拠材料となる点です。

もう1つは、スタッフ間で情報を正確に共有し、重要な患者情報を見落とさないためです。

特に後者については、医療過誤防止にも繋がるので、問診内容や患者さんの状況など、必要なことは漏れなく記載するようにしましょう。

すぐに医療訴訟を起こしたがる病院弁護士は避ける

最後に、実際に医療過誤などで患者側と紛争に陥ってしまった場合です。

先に書いたように、病院弁護士のなかには、自分の利益になるからといって、医療訴訟に持っていこうとする人がいます。

また、病院弁護士は、通常訴訟のように、賠償額を下げることが正義だと思っている方もいます。

しかし、損害賠償額はある程度の基準があり、計算で求められますし、裁判になったところで大きく変わることはありません。

また、損害賠償については保険がおりるので、先生にとっては早期解決して、医療に専念したいところです。

ですので、示談交渉の相談をしているのに、医療訴訟に話を持っていく病院弁護士がいれば避けたほうが良いでしょう。

【まとめ】患者さんと普段から信頼関係を築く

以上、今回は医療訴訟の実態と、医療訴訟を防ぐための対策についてお伝えしました。

医療過誤がないように、ヒヤリハット事例などを事例にして対策することは重要です。

しかし、このような安全対策と同様に、患者さんに医療過誤だと誤解されないようにすることも大切です。

適切な処置をしているのに医療過誤だと思われ、医療訴訟に発展することもあり得ます。

医師としての技量も大事ですが、患者さんへのコミュニケーションをしたり、説明責任をしたりして信頼関係を築くようにしましょう。

監修者

笠浪 真

税理士法人テラス 代表税理士

税理士・行政書士

MBA | 慶應義塾大学大学院 医療マネジメント専攻 修士号

1978年生まれ。京都府出身。藤沢市在住。大学卒業後、大手会計事務所・法律事務所等にて10年勤務。税務・法務・労務の知識とノウハウを習得して、平成23年に独立開業。

現在、総勢52人(令和3年10月1日現在)のスタッフを抱え、クライアント数は法人・個人を含め約300社。

息子が交通事故に遭遇した際に、医師のおかげで一命をとりとめたことをきっかけに、今度は自分が医療業界へ恩返ししたいという思いに至る。

医院開業・医院経営・スタッフ採用・医療法人化・税務調査・事業承継などこれまでの相談件数は2,000件を超える。その豊富な事例とノウハウを問題解決パターンごとに分類し、クライアントに提供するだけでなく、オウンドメディア『開業医の教科書®︎』にて一般にも公開する。

医院の売上を増やすだけでなく、節税、労務などあらゆる経営課題を解決する。全てをワンストップで一任できる安心感から、医師からの紹介が絶えない。病院で息子の命を助けてもらったからこそ「ひとつでも多くの医院を永続的に繁栄させること」を使命とし、開業医の院長の経営参謀として活動している。